조반니 피에를루이지 다 팔레스트리나

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

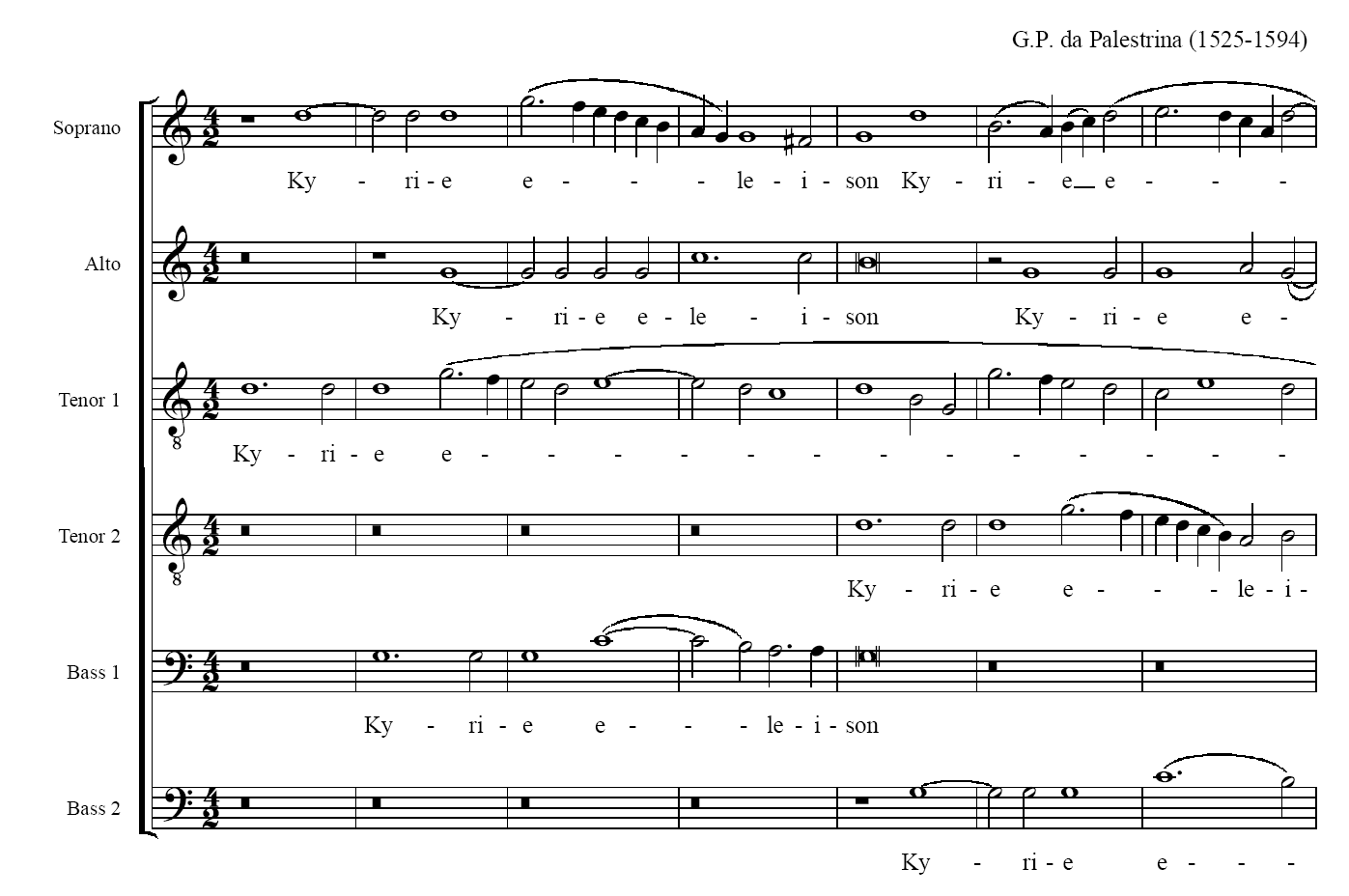

조반니 피에를루이지 다 팔레스트리나는 1525년경 로마 근교의 팔레스트리나에서 태어난 이탈리아의 작곡가이다. 그는 로마에서 음악을 배우고, 고향의 오르간 연주자를 거쳐 교황 율리우스 3세에 의해 카펠라 줄리아의 악장으로 임명되었다. 팔레스트리나는 기혼자라는 이유로 잠시 해고되기도 했지만, 이후 여러 교회에서 활동하며 생애 말년에는 다시 성 베드로 대성당에서 음악 감독으로 활동했다. 그는 100곡 이상의 미사, 수백 곡의 모테트, 마드리갈 등 다수의 작품을 남겼으며, 그의 합창 양식은 '팔레스트리나 양식'으로 불리며 18세기 이후 대위법의 모범으로 여겨진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 16세기 작곡가 - 헨리 8세

헨리 8세는 1509년부터 1547년까지 잉글랜드를 통치한 국왕으로, 여섯 번의 결혼, 잉글랜드 종교 개혁, 그리고 왕권 강화가 특징이며, 그의 통치 이후 세 명의 자녀가 왕위를 이었으나 튜더 왕조는 단절되었다. - 16세기 작곡가 - 토마스 탈리스

토마스 탈리스는 잉글랜드 르네상스 시대의 작곡가로, 헨리 8세부터 엘리자베스 1세까지 궁정음악가로 활동하며 성악 종교 음악 분야에 업적을 남겼고, 윌리엄 버드를 제자로 양성했으며, 대표작으로는 '나는 다른 이에게 바람 없네', '예레미야의 애가', '만일 너희가 나를 사랑하면' 등이 있다. - 1525년 출생 - 장거정

장거정은 명나라 만력제 시기의 정치가이자 개혁가로, 수보의 자리에 올라 일련의 개혁을 추진하여 명나라의 재정을 안정시키고 국력을 강화하는 데 기여했지만, 비판을 받기도 했다. - 1525년 출생 - 다키가와 이치마스

다키가와 이치마스는 오다 노부나가의 가신으로 이세국 공략, 나가시마 포위전, 나가시노 전투 등 주요 전투에 참전하여 다케다 가쓰요리 토벌에 공을 세우고 간토 어취차역에 임명되었으나, 혼노지의 변 이후 호조 씨족과의 전투에서 패배하고 도요토미 히데요시에게 항복한 후 승려가 되어 은퇴하였다. - 1594년 사망 - 틴토레토

틴토레토는 16세기 이탈리아 르네상스 시대의 베네치아 화가로, 미켈란젤로의 소묘와 티치아노의 색채를 결합하여 극적이고 역동적인 화풍을 창조했으며, <성 마르코의 기적> 등 대규모 작품을 통해 명성을 얻고 엘 그레코 등 후대 화가들에게 영향을 미쳤다. - 1594년 사망 - 이시카와 고에몬

이시카와 고에몬은 아즈치모모야마 시대의 인물로 의적이자 민중 영웅으로 알려졌지만, 역사적 기록 부족으로 실제 삶은 미스터리이며, 권력에 저항하는 상징으로 재해석되어 다양한 전설과 창작물에 영향을 미치고 있다.

| 조반니 피에를루이지 다 팔레스트리나 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 본명 | 조반니 피에를루이지 다 팔레스트리나 |

| 출생 | 1525년 2월 3일 ~ 1526년 2월 2일 사이 |

| 출생지 | 팔레스트리나 |

| 사망 | 1594년 2월 2일 |

| 사망지 | 로마 |

| 국적 | 이탈리아 |

| 직업 | 작곡가 |

| 활동 시기 | 르네상스 음악 시대 |

| 장르 | 클래식 음악 |

| 작품 목록 | |

2. 생애

조반니 피에를루이지 다 팔레스트리나는 1525년경 로마 근교 팔레스트리나에서 태어나 1594년 로마에서 사망한 이탈리아의 르네상스 시대 작곡가이다.[1][4] 그는 생애 대부분을 로마에서 보내며 산타 마리아 마조레 대성당, 성 베드로 대성당, 라테라노 대성전 등 주요 성당의 성가대 및 악장으로 활동했다.[1][2] 팔레스트리나는 다성 음악 양식을 완성하여 후기 르네상스 교회 음악의 정점을 이루었으며, 특히 로마 악파의 가장 중요한 인물로 평가받는다. 그의 자세한 생애와 활동은 아래에서 살펴본다.

2. 1. 출생과 초기 활동

팔레스트리나는 1525년경, 당시 교황령의 일부였던 로마 근교 마을 팔레스트리나에서 나폴리 출신 부모 산토 피에를루이지와 팔마 피에를루이지 사이에서 태어났다.[1] 그의 어머니는 1536년 1월 16일에 사망했다. 기록에 따르면 그는 1537년 처음 로마를 방문하여 로마 교구의 주요 교황 바실리카 중 하나인 산타 마리아 마조레 대성당의 성가대로 활동하며 문학과 음악을 배웠다.[1] 1540년에는 로마로 이주하여 위그노교도였던 클로드 구디멜의 학교에서 공부했으며,[1] 로빈 말라페르트와 피르민 르벨에게도 가르침을 받았다. 그는 생애 대부분을 로마에서 보냈다.팔레스트리나는 북유럽 스타일의 다성 음악 영향을 받으며 성장했다. 당시 이탈리아 음악계는 저지대 국가 출신 작곡가, 특히 기욤 뒤파이와 조스캥 데 프레의 영향력이 컸는데, 이들은 이탈리아에서 오랫동안 활동하며 다성 음악 발전에 기여했다. 반면, 당시 이탈리아에서는 이들과 필적할 만한 다성 음악 작곡가가 아직 나오지 못하고 있었다. 팔레스트리나의 초기 시절 동시대 인물이었던 올란도 디 라소 역시 그의 음악 스타일에 영향을 주었다.[1]

1544년부터 1551년까지 팔레스트리나는 고향 팔레스트리나의 주교좌 성당인 팔레스트리나 대성당에서 오르간 연주자로 활동했다. 1551년, 과거 팔레스트리나 주교였던 교황 율리우스 3세는 팔레스트리나를 성 베드로 대성당의 사제 합창단인 카펠라 줄리아(줄리아 성가대)의 악장(Maestro di cappella)으로 임명했다.[2] 팔레스트리나는 1554년 자신의 첫 미사곡집을 출판하여 율리우스 3세에게 헌정했다. 이 미사곡집은 당시 이탈리아에서 활동하던 대부분의 성가 작곡가들이 저지대 국가, 프랑스, 스페인 출신이었던 상황에서, 이탈리아 출신 작곡가로는 처음으로 출판된 것이었다.[3] 이 책은 스페인 작곡가 크리스토발 데 모랄레스의 작품을 모델로 삼았으며, 표지의 목판화 역시 모랄레스의 책에 사용된 것과 거의 동일한 디자인이었다.

그러나 1555년, 교황 바오로 4세는 교황 성가대원은 모두 성직자여야 한다는 엄격한 규정을 내세웠다. 팔레스트리나는 이미 결혼하여 자녀를 둔 평신도였기 때문에 이 규정에 따라 카펠라 줄리아에서 해고되었다.[1] 이후 약 10년간 팔레스트리나는 로마의 다른 주요 교회에서 비슷한 직책을 맡았다. 그는 올란도 디 라소의 후임으로 라테라노 대성전에서 1555년부터 1560년까지, 그리고 산타 마리아 마조레 대성당에서 1561년부터 1566년까지 악장으로 활동했다.

2. 2. 로마에서의 활동

1537년 팔레스트리나는 처음 로마를 방문하여 산타 마리아 마조레 대성당의 성가대에 들어가 문학과 음악을 배웠다.[1] 1540년에는 로마로 완전히 이주하여 위그노교도였던 클로드 구디멜을 비롯해 로빈 말라페르트와 피르민 르벨 등에게서 음악을 배웠다.[1] 그는 생애 대부분을 로마에서 보냈다.팔레스트리나는 기욤 뒤파이와 조스캥 데 프레와 같은 네덜란드 작곡가들이 이탈리아에서 활동하며 큰 영향을 미친 북유럽 스타일의 다성 음악을 배우며 성장했다. 당시 이탈리아에는 아직 이들과 견줄 만한 이탈리아 출신의 다성 음악 작곡가는 아직 드물었다. 팔레스트리나의 초기 활동 시기에 함께했던 올란도 디 라소 역시 그의 음악 스타일에 영향을 주었다.[1]

1544년부터 1551년까지는 고향 팔레스트리나 대성당의 오르간 연주자로 활동했다. 1551년, 과거 팔레스트리나 주교였던 교황 율리우스 3세는 팔레스트리나를 성 베드로 대성당의 카펠라 줄리아(줄리안 예배당 합창단)의 악장(Maestro di cappella)으로 임명했다.[2] 카펠라 줄리아는 성 베드로 대성당 성직자들로 구성된 합창단이었다. 팔레스트리나는 1554년 자신의 첫 미사곡집을 출판하여 율리우스 3세에게 헌정했다. 이 미사곡집은 당시 이탈리아에서 활동하던 대부분의 성가 작곡가들이 저지대 국가, 프랑스, 스페인 출신이었던 상황에서, 이탈리아 출신 작곡가가 쓴 최초의 미사곡집이었다.[3] 이 책은 스페인 작곡가 크리스토발 데 모랄레스의 작품을 모델로 삼았으며, 표지의 목판화는 모랄레스의 책에 사용된 것과 거의 동일한 복사본이다.

1555년 교황 바오로 4세는 교황 성가대원은 성직자여야 한다는 엄격한 규정을 내세웠다. 일찍 결혼하여 네 명의 자녀를 둔 평신도였던 팔레스트리나는 이 규정 때문에 카펠라 줄리아에서 해고되었다.[1]

이후 약 10년간 팔레스트리나는 로마의 다른 주요 성당에서 비슷한 직책을 맡았다. 1555년부터 1560년까지는 올란도 디 라소의 뒤를 이어 라테라노 대성전의 악장을 지냈고, 1561년부터 1566년까지는 산타 마리아 마조레 대성당의 악장으로 활동했다. 1571년 그는 다시 카펠라 줄리아의 악장으로 복귀하여 세상을 떠날 때까지 성 베드로 대성당에 머물렀다.

1570년대는 팔레스트리나에게 개인적으로 매우 힘든 시기였다. 세 차례의 역병(각각 1572년, 1575년, 1580년)으로 형제, 두 아들, 그리고 아내 루크레치아 고리(Lucrezia Gori)를 잃었다. 그는 이 시기에 사제가 되는 것을 고려했던 것으로 보이나, 결국 부유한 미망인 버지니아 도르몰리(Virginia Dormoli)와 재혼했다. 이 재혼으로 경제적 안정을 얻게 된 팔레스트리나는(성가대 악장의 급여는 충분하지 않았다) 여생 동안 많은 작품을 작곡하는 데 전념할 수 있었다.

1577년 팔레스트리나는 교황으로부터 그레고리오 성가 개혁 작업에 참여하라는 명을 받기도 했다.

그는 1594년 2월 2일 로마에서 흉막염으로 사망했다. 당시 관례에 따라 사망 당일 "Ioannes Petrus Aloysius Praenestinus Musicae Princeps"(음악의 왕자, 팔레스트리나 출신 조반니 피에를루이지)라고 새겨진 납판이 달린 간소한 관에 안치되어 매장되었다.[4] 장례식에서는 세 개의 합창단을 위한 5성부 ''Libera me Domine''가 불렸다.[5] 그의 장례는 성 베드로 대성당에서 치러졌고, 유해는 대성당 바닥 아래에 묻혔다. 그러나 이후 성당 개축 공사로 인해 그의 무덤 위치는 알 수 없게 되었으며, 위치를 찾으려는 시도는 성공하지 못했다.

팔레스트리나의 음악적 유산은 이탈리아 작곡가 조반니 마리아 나니노와 그의 제자인 그레고리오 알레그리 등에 의해 계승되었다.[1]

2. 3. 개인적인 시련과 재혼

1570년대는 팔레스트리나에게 개인적으로 매우 힘든 시기였다.[1] 그는 1572년, 1575년, 1580년에 로마를 휩쓴 세 차례의 역병(페스트)으로 인해 형제와 음악가로 성장하던 두 아들, 그리고 아내 루크레치아 고리(Lucrezia Goriit)를 잃었다.[1] 이 비극적인 사건들로 깊은 슬픔에 빠진 팔레스트리나는 한때 사제가 될 것을 고려하기도 했다.[1]그러나 그는 결국 사제의 길 대신 재혼을 선택했다. 상대는 부유한 모피 상인의 미망인이었던 버지니아 도르몰리(Virginia Dormoliit)였다. 이 재혼은 팔레스트리나에게 경제적인 안정을 가져다주었다. 당시 성가대 악장으로서 받던 급여는 충분하지 않았기 때문에[1], 재혼을 통한 경제적 독립은 그가 세상을 떠날 때까지 생활에 어려움 없이 작곡에 전념할 수 있는 중요한 기반이 되었다.

2. 4. 사망

팔레스트리나는 1594년 2월 2일 로마에서 흉막염으로 사망했다. 당시 관례에 따라 사망 당일, Ioannes Petrus Aloysius Praenestinus Musicae Princeps|팔레스트리나의 조반니 피에를루이지, 음악의 왕자la라고 새겨진 납판이 달린 간소한 관에 안치되어 매장되었다.[4] 장례식에서는 세 개의 합창단을 위한 5부작 ''Libera me Domine'' 시편이 불렸다.[5] 팔레스트리나의 장례식은 성 베드로 대성당에서 열렸으며, 그는 대성당 바닥 아래에 묻혔다. 그러나 그의 무덤은 나중에 새로운 공사로 인해 덮였고, 현재 그 위치를 찾으려는 시도는 성공하지 못했다.이탈리아 작곡가 조반니 마리아 나니노와 그의 제자 그레고리오 알레그리 등이 팔레스트리나의 음악적 유산을 이어갔다.[1]

3. 음악

팔레스트리나는 미사곡, 모테트, 마드리갈 등 수백 곡에 달하는 방대한 양의 작품을 남긴 다작 작곡가였다. 그는 생전에도 매우 유명했으며, 그의 명성과 영향력은 사후에 더욱 커졌다.

후대의 저명한 작곡가들에게도 큰 영향을 미쳤는데, 요한 제바스티안 바흐는 팔레스트리나의 첫 번째 《미사곡》을 연구하고 손으로 직접 악보를 베꼈으며, 1742년에는 《미사 시네 노미네》(Missa sine nominelat)의 키리에와 글로리아 부분을 자신의 작품에 맞게 편곡하기도 했다.[12] 펠릭스 멘델스존은 그를 베토벤, 모차르트, 바흐와 함께 가장 위대한 음악가 중 한 명으로 꼽으며 높이 평가했다.[13]

팔레스트리나의 음악 양식, 즉 17세기에 프리마 프라티카(prima pratica)로 알려지게 된 로마 악파의 보수적인 스타일은 그의 제자인 조반니 마리아 나니노, 루기에로 조바넬리, 아르칸젤로 크리벨리, 테오필로 가르가리, 프란체스코 소리아노, 그레고리오 알레그리 등에게 계승되었다.[5] 1750년대 후반까지도 팔레스트리나의 양식은 모테트 형식으로 작곡하는 이들에게 중요한 참고 자료가 되었는데, 예를 들어 프란체스코 바르산티는 팔레스트리나 양식에 따른 《세이 안티포네》(Sei Antifones, 1750년경 작곡, 1762년경 출판)를 남겼다.

19세기에는 주세페 바이니가 팔레스트리나에 대한 깊이 있는 연구를 수행하고 1828년에 관련 서적을 출판하면서 그를 다시 한번 유명하게 만들었다. 이 과정에서 팔레스트리나가 트리엔트 공의회의 개혁 시기에 "교회 음악의 구원자"였다는 기존의 전설적인 이미지가 더욱 강화되기도 했다.[8]

20세기와 21세기의 학자들 역시 팔레스트리나를 기술적으로 완벽하고 세련된 작곡가라는 견해를 대체로 유지하고 있다. 현대 분석은 그의 작품에서 나타나는 색채와 음향에 대한 탐구, 대규모 편성에서의 음향 그룹화 활용, 수직적 및 수평적 구성에 대한 관심, 텍스트 설정에 대한 세심한 주의 등 현대적인 특징들을 강조한다.[14] 이러한 독특한 특성들은 팔레스트리나 음악이 지닌 자연스러운 표현력과 형언하기 어려운 "초월성"과 함께 오늘날까지도 그의 작품이 지닌 매력으로 남아 있다.[14]

이탈리아 칼리아리에 있는 칼리아리 음악원은 그의 이름을 기려 명명되었으며, 2009년에는 독일 텔레비전 ZDF/Arte에서 작곡가에 관한 영화 ''팔레스트리나 - 음악의 왕자''(Palestrina – Fürst der Musikde)를 제작하기도 했다.[15]

3. 1. 작품 개관

팔레스트리나는 수백 곡의 작품을 남겼으며, 주요 작품 목록은 다음과 같다.

그의 작품 중 '마니피캇 테르티 토니'(1591)의 '글로리아' 선율은 오늘날 부활절 찬송가 '승리'(The Strife Is O'er)로 널리 사용되고 있다.[6]

팔레스트리나의 마드리갈에 대한 태도는 다소 복잡했다. 1584년 모테트집 '칸티쿰 칸티코룸'(아가) 서문에서는 세속적인 가사에 곡을 붙이는 것을 포기한다고 밝혔으나, 불과 2년 뒤인 1586년에는 세속 마드리갈 제2권을 출판했다. 이 중 일부는 그의 마드리갈 작품 중 최고로 평가받는다. 그는 세속 가사를 사용한 마드리갈집을 총 두 권(1555년, 1586년) 출판했으며, 나머지 두 권은 반종교 개혁 지지자들이 선호했던 영적 마드리갈이었다.

그의 미사곡들은 시간이 지남에 따라 그의 작곡 스타일이 어떻게 발전했는지를 보여준다. 특히 '미사 시네 노미네'(''Missa sine nomine'')는 요한 제바스티안 바흐에게 큰 영향을 주었으며, 바흐는 b단조 미사를 작곡하면서 이 곡을 연구하고 연주하기도 했다.[7] 팔레스트리나의 미사곡 대부분은 1554년부터 1601년 사이에 출판된 13권의 모음집에 수록되어 있으며, 마지막 7권은 그가 사망한 후에 출판되었다.[8]

가장 중요한 작품 중 하나인 ''교황 마르첼루스 미사''는 역사적으로 트리엔트 공의회와 관련된 잘못된 이야기와 연관되어 왔다. 이 이야기에 따르면, 팔레스트리나는 복잡한 다성음악 때문에 가사 전달이 어렵다는 이유로 교회 음악에서 다성음악을 금지하려던 공의회 관계자들을 설득하기 위해 이 미사곡을 작곡했다고 한다.[9] 이는 한스 피츠너의 오페라 '팔레스트리나'의 소재가 되기도 했다. 그러나 최근 연구에 따르면, 이 미사곡은 공의회에서 관련 논의가 이루어지기 훨씬 전(아마도 10년 전)에 작곡되었을 가능성이 높다.[9] 역사적 자료를 보면 트리엔트 공의회가 공식적으로 교회 음악에 제한을 가하거나 특정 양식을 금지하는 결정을 내린 적은 없다. 이러한 이야기는 일부 공의회 참석자들의 비공식적인 견해가 와전되어 수 세기에 걸쳐 허구적인 이야기로 굳어진 것이다.[9] 팔레스트리나가 작곡할 당시 가사의 명료한 전달을 중요하게 생각했을 수는 있지만, 이는 반종교 개혁의 특정 교리를 따르기 위한 것은 아니었다.[9] 그의 특징적인 작곡 양식은 1560년대부터 생애 마지막까지 일관되게 유지되었다. 일부에서는 팔레스트리나가 감정 표현이 강한 텍스트에 대해서도 비교적 절제된 표현을 사용한 것이 많은 작품을 주문받아 작곡했기 때문이거나, 교회 음악에 격렬한 감정 표현이 어울리지 않는다고 생각했기 때문이라는 가설을 제기하기도 한다.

팔레스트리나는 당대 음악의 중심지였던 플랑드르 출신이 아님에도 불구하고 이탈리아 음악가로서 큰 명성을 얻었다. 그의 작품에서 나타나는 순차 진행을 중심으로 한 간결하고 평온하며 치밀한 합창 양식은 팔레스트리나 양식으로 불린다. 그는 불협화음을 주로 약박에 배치하여 음악의 흐름을 부드럽게 만들고, 르네상스 음악의 특징인 다성음악에서의 풍부한 협화음을 만들어냈다. 비록 팔레스트리나 자신이 음악 이론서를 남기지는 않았지만, 그의 양식은 18세기 요한 요제프 푹스가 저술한 교본 『파르나소스 산으로의 계단』(1725) 이후 대위법, 특히 엄격 대위법의 모범으로 여겨지게 되었다. 푹스는 이 책에서 팔레스트리나의 기법을 이론화하고 체계적인 학습 방법을 제시했다. 팔레스트리나의 음악은 푹스가 정리한 규칙을 따르는 부분이 많지만, 그 규칙에서 벗어나는 자유로운 부분도 상당수 존재한다.

팔레스트리나의 작품 전체를 담은 두 가지 주요 악보집이 있다. 하나는 1862년부터 1894년까지 독일 라이프치히에서 프란츠 자버 하버를이 편집한 33권짜리 판본이고, 다른 하나는 20세기 중반 이탈리아 로마에서 R. 카시미리 등이 편집한 34권짜리 판본이다.

3. 2. 팔레스트리나 양식

팔레스트리나 음악의 두드러진 특징 중 하나는 불협화음을 주로 마디의 "약한" 박자에 제한적으로 사용한다는 점이다.[10] 이는 조스캥 데 프레 이후 유럽 최고의 작곡가로 평가받는 팔레스트리나의 지위를 고려할 때, 후기 르네상스 음악을 대표하는 특징으로 여겨지며, 부드럽고 협화음적인 다성 음악을 만들어냈다. 그의 작품에서 보이는 순차 진행을 중심으로 한 간결하고 평온하며 치밀한 합창 양식을 팔레스트리나 양식이라고 부른다.

르네상스 대위법을 가르치는 대학 강좌에서 다루는 "팔레스트리나 스타일"은 종종 18세기 작곡가이자 이론가인 요한 요제프 푹스가 1725년에 출판한 ''파르나소스 산으로의 입문''(Gradus ad Parnassumlat)에 기반한다. 푹스는 팔레스트리나를 모델로 삼아, 학생들을 위한 연습으로 대위법을 다섯 가지 ''종''(種)으로 나누었다. 이 때문에 "종 대위법"이라는 용어가 생겨났으며, 엄격한 화성 및 멜로디 요구 사항을 지키면서 점진적으로 복잡한 리듬 조합을 사용하는 방식을 제시했다. 이 방법은 널리 받아들여져 19세기 대위법 훈련의 주요 기반이 되었다.

푹스에 따르면 팔레스트리나는 다음과 같은 기본 지침을 따랐다고 한다.

- 음악의 흐름은 정적이지 않고 역동적이다.

- 멜로디에는 음 사이의 도약이 거의 없어야 한다. (예페센: "선율은 팔레스트리나 스타일의 시작점이다.")[10]

- 도약이 발생하면 작아야 하고, 즉시 반대 방향으로 순차적인 움직임으로 균형을 맞춰야 한다.

- 불협화음은 정지, 경과음, 약박에 제한되어야 한다. 강박에 불협화음이 올 경우(정지음에서) 즉시 해결되어야 한다.

그러나 푹스의 방법은 팔레스트리나 스타일에 몇 가지 단순화를 도입했는데, 특히 온음표로 된 ''칸투스 피르무스''를 의무적으로 사용하도록 한 점 등이 그러하다. 이는 크누드 예페센과 R. O. 모리스 같은 후대 학자들에 의해 수정되었다. 팔레스트리나의 실제 음악은 많은 부분에서 푹스의 규칙과 일치하지만(특히 다섯 번째 종에서), 그의 교육적 형식에 완전히 들어맞지는 않는다. 푹스는 팔레스트리나의 음악 구절이 가사의 구문 구조를 따르는 방식이나, 음화(音畫, word painting) 기법 사용에 대해서는 언급하지 않았다. 예를 들어, 'descendit'(내려온다)라는 가사에 하강하는 음형을 사용하거나 'de coelis'(하늘로부터)라는 가사에 정적인 화음을 사용하는 것이 음화의 예이다.[11]

팔레스트리나가 이룩한 "순수한" 다성 음악 양식이 일정한 스타일과 조합 규칙을 따른다는 푹스의 통찰은 정당했으며, 그의 이론서는 동시대의 요한 제바스티안 바흐에게도 인정받았다. 바흐는 팔레스트리나의 미사 두 곡을 직접 편곡하고 연주하기도 했다. 팔레스트리나 양식은 후대 대위법, 특히 엄격 대위법의 모범으로 여겨지게 되었다.

3. 3. 주요 작품

팔레스트리나는 105곡의 미사곡, 68곡의 봉헌가, 최소 140곡 이상의 마드리갈, 300곡 이상의 모테트를 포함하여 수백 곡의 작품을 남겼다. 또한 최소 72곡의 찬가, 35곡의 마니피캇, 11곡의 연도, 그리고 4~5세트의 애가가 있다.[6] 팔레스트리나의 '마니피캇 테르티 토니'(1591)의 '글로리아' 멜로디는 오늘날 부활 찬송가 '승리'(The Strife Is O'er)에 널리 사용된다.[6]그의 마드리갈에 대한 태도는 다소 복잡하다. 1584년 아가를 바탕으로 한 모테트집 『칸티쿰 칸티코룸』(Canticum canticorumlat) 서문에서는 세속적인 가사 사용을 포기한다고 밝혔으나, 불과 2년 후인 1586년에 세속 마드리갈 제2권을 출판했다. 세속적인 가사를 사용한 마드리갈집은 1555년과 1586년에 출판된 두 권이며, 이 외에 반종교 개혁 지지자들이 선호했던 영적인 마드리갈집 두 권도 남겼다.

팔레스트리나의 미사곡은 그의 작곡 스타일이 시간이 지남에 따라 어떻게 발전했는지를 잘 보여준다. 그의 『미사 시네 노미네』(Missa sine nominelat)는 요한 제바스티안 바흐가 b단조 미사를 작곡하면서 연구하고 연주했을 정도로 매력적인 작품으로 여겨진다.[7] 팔레스트리나 미사곡 대부분은 1554년부터 1601년 사이에 출판된 13권의 곡집에 수록되었으며, 나머지 7권은 그의 사후에 출판되었다.[8]

그의 가장 중요한 작품 중 하나인 『교황 마르첼루스 미사』(Missa Papae Marcellilat)는 역사적으로 트리엔트 공의회와 관련된 잘못된 정보와 연관되어 왔다. 한스 피츠너의 오페라 팔레스트리나의 소재가 되기도 한 이 이야기에 따르면, 이 미사곡은 신성한 음악에서 다성음악 사용 금지를 막기 위해 공의회 위원들을 설득할 목적으로 작곡되었다고 한다.[9][16] 그러나 최근 연구에 따르면 이 미사곡은 공의회에서 관련 논의가 이루어지기 약 10년 전에 이미 작곡되었을 가능성이 높다.[9] 역사적 자료들은 트리엔트 공의회가 교회 음악에 대해 어떠한 금지령이나 공식적인 규범을 만든 적이 없음을 보여준다. 이러한 오해는 일부 공의회 참석자들의 비공식적인 견해가 수세기에 걸쳐 허구적인 이야기로 부풀려지고 기록되면서 퍼진 것이다. 팔레스트리나의 정확한 작곡 동기는 불분명하지만, 그가 가사의 명료한 전달을 중요하게 생각했을 수는 있다. 그러나 이는 존재하지 않았던 반종교 개혁 교리를 따르기 위함은 아니었다.[9] 그의 특징적인 작곡 양식은 1560년대부터 일관되게 유지되었으며, 텍스트의 의미보다는 전례적 맥락에 맞는 분위기를 조성하고, 교회 선법과 성부 구성을 통해 표현 효과를 내는 데 중점을 두었다.

이탈리아 르네상스 시대 음악의 중심지가 플랑드르였음에도 불구하고, 팔레스트리나는 이탈리아 음악가로서 큰 명성을 얻었다. 그의 작품에서 나타나는 순차 진행을 중심으로 한 간결하고 평온하며 치밀한 합창 양식은 팔레스트리나 양식으로 불린다. 팔레스트리나 자신은 음악 이론서를 남기지 않았지만, 그의 양식은 18세기 요한 요제프 푹스의 교본 『파르나소스 산으로의 계단』(Gradus ad Parnassumlat) 이후 엄격 대위법의 모범으로 여겨지게 되었다. 푹스는 이 책에서 팔레스트리나의 기법을 이론화하고 '종별 대위법'을 통해 단계적으로 학습하는 방법을 제시했다. 팔레스트리나 양식은 불협화음을 약박에 신중하게 배치하여 음악의 흐름을 부드럽게 하고 다성음악의 협화음을 풍부하게 만드는 특징을 지닌다. 이러한 특징 덕분에 그는 라수스와 함께 조스캥 데 프레를 잇는 유럽의 대표적인 작곡가로 인정받았다.

팔레스트리나의 작품에 대한 포괄적인 판본으로는 프란츠 자버 하버를이 편집하여 1862년부터 1894년까지 라이프치히에서 출판된 33권짜리 판본과, 20세기 중반 라파엘레 카시미리(Raffaele Casimiri) 등이 편집하여 로마에서 출판된 34권짜리 판본이 있다.

3. 4. 트리엔트 공의회와의 관계

팔레스트리나의 가장 중요한 작품 중 하나인 ''교황 마르첼루스 미사''는 역사적으로 트리엔트 공의회와 관련된 부정확한 정보와 오랫동안 연결되어 왔다. 이 이야기는 한스 피츠너의 오페라 '팔레스트리나'의 기초가 되기도 했는데, 그 내용은 팔레스트리나가 신성한 음악에서 다성음악 처리를 금지하려는 공의회의 움직임에 맞서, 다성음악의 필요성을 설득하기 위해 이 미사곡을 작곡했다는 것이다.[9][16]

그러나 최근 연구에 따르면, 이 미사곡은 추기경들이 다성음악 금지령에 대해 논의하기 전, 아마도 10년 가까이 이전에 이미 작곡되었을 가능성이 높다.[9] 역사적 자료를 살펴보면, 트리엔트 공의회는 공식 기구로서 교회 음악을 금지한 적이 없으며, 이 주제에 대해 어떠한 판결이나 공식적인 성명도 발표하지 않았다. 널리 퍼진 이야기는 공의회 토론에 직접 참여하지 않은 사람들과 아이디어를 나누었던 일부 공의회 참석자들의 비공식적인 관점에서 비롯된 것으로 보인다. 이러한 의견과 소문이 수세기에 걸쳐 허구적인 이야기로 각색되어 인쇄되었고, 종종 역사적 사실처럼 잘못 알려지게 되었다.

팔레스트리나의 정확한 작곡 동기는 알려져 있지 않지만, 그가 가사를 명확하게 전달할 필요성을 중요하게 생각했을 가능성은 있다. 하지만 이것이 어떤 반종교 개혁 교리에 부합하기 위한 의도적인 행동은 아니었다.[9] 왜냐하면 그러한 교리 자체가 존재하지 않았기 때문이다. 그의 특징적인 작곡 스타일은 1560년대부터 생애 마지막까지 일관되게 유지되었다. 로쉬(Roche)는 팔레스트리나가 표현적이거나 감정적인 텍스트에 대해 다소 무관심해 보이는 접근 방식을 취한 이유로, 수많은 작품 주문을 소화해야 했기 때문이거나 혹은 강렬한 감정 표현이 교회 음악에 어울리지 않는다는 의도적인 판단 때문일 수 있다는 가설을 제시했다. 하지만 이는 표현의 자유를 중시하는 현대적인 시각이 반영된 해석일 수 있으며, 팔레스트리나의 음악적 분위기가 텍스트 각 줄의 의미보다는 해당 텍스트가 사용되는 전례 행사 전체에 맞춰져 있고, 표현 효과를 위해 교회의 독특한 선법 활용이나 성부 구성을 변화시키는 데 중점을 두었다는 점을 간과할 수 있다.

4. 영향과 평가

팔레스트리나는 생전에 이미 높은 명성을 누렸으며, 사후에는 그 명성과 영향력이 더욱 커졌다. 요한 제바스티안 바흐는 팔레스트리나의 첫 《미사곡》을 직접 필사하며 연구했고, 1742년에는 팔레스트리나의 《Missa sine nomine》 중 Kyrie와 Gloria 부분을 자신의 작품으로 편곡하기도 했다.[12] 펠릭스 멘델스존은 팔레스트리나를 역사상 가장 위대한 음악가 중 한 명으로 꼽으며, "베토벤, 팔레스트리나, 모차르트, 바흐 중 어느 한 사람만 칭찬하는 것은 옳지 않다. 이 네 명 모두를 칭찬하거나, 아니면 아무도 칭찬하지 말아야 한다"고 평가했다.[13]

팔레스트리나의 양식은 로마 악파의 보수적 음악 전통 속에서 계승되었다. 그의 제자인 조반니 마리아 나니노, 루지에로 조반넬리, 아르칸젤로 크리벨리, 테오필로 가르가리, 프란체스코 소리아노, 그레고리오 알레그리 등이 17세기 프리마 프라티카로 알려진 팔레스트리나 양식을 따라 작곡 활동을 이어갔다.[5] 이러한 영향력은 18세기 중반까지도 이어져, 프란체스코 바르산티가 작곡한 '팔레스트리나 양식'의 《Sei Antifones》(1750년경 작곡, 1762년경 출판)처럼 모테트 작곡가들에게 중요한 참고 자료가 되었다.

19세기에는 주세페 바이니가 팔레스트리나에 대한 깊이 있는 연구를 진행하고 1828년에 관련 서적을 출판하면서 팔레스트리나에 대한 관심이 다시 높아졌다. 이 과정에서 팔레스트리나가 트리엔트 공의회 당시 "교회 음악의 구원자"였다는 기존의 전설이 더욱 강화되기도 했다.[8]

20세기와 21세기 학계에서도 팔레스트리나는 기술적으로 완벽에 가까운 세련된 작곡가라는 평가를 유지하고 있다. 현대 분석가들은 그의 작품에서 나타나는 색채와 음향에 대한 탐구, 대규모 작품에서의 음향 그룹 활용, 수직적·수평적 구성에 대한 관심, 가사 처리에 대한 세심함 등 현대적인 특징들을 강조한다. 이러한 독특한 특성과 함께 자연스러운 표현력, 그리고 형언하기 어려운 "초월성"은 오늘날까지도 팔레스트리나 음악이 지닌 매력의 원천으로 평가받는다.[14]

그의 업적을 기리기 위해 이탈리아 칼리아리에 위치한 칼리아리 음악원은 그의 이름을 따서 명명되었다. 또한 2009년에는 독일 방송사 ZDF와 Arte가 공동으로 그의 생애를 다룬 영화 《팔레스트리나 - 음악의 왕자》(감독: 게오르크 브린트루프)를 제작하기도 했다.[15]

르네상스 시대 이탈리아에서는 음악의 중심지가 플랑드르였고 로마 교황청 악단에도 플랑드르 출신 음악가들이 초빙되는 상황이었으나, 팔레스트리나는 이탈리아 출신 음악가로서 독보적인 명성을 얻었다. 그는 100곡 이상의 미사곡, 250곡 이상의 모테트를 비롯한 수많은 교회 음악을 작곡했으며, 특히 「교황 마르첼루스 미사곡」은 그의 대표작으로 널리 인정받는다.

팔레스트리나의 작품에서 나타나는 순차 진행 중심의 간결하고 평온하며 치밀한 합창 양식은 팔레스트리나 양식으로 불린다. 비록 팔레스트리나 자신이 음악 이론서를 남기지는 않았지만, 그의 작곡 양식은 18세기 요한 요제프 푹스의 이론서 이후 대위법 연구에서 엄격 대위법의 표준 모델로 자리 잡았다.

팔레스트리나는 105곡의 미사곡, 68곡의 오페르토리움, 최소 140곡 이상의 마드리갈, 300곡 이상의 모테트 등 수백 곡의 작품을 남겼다. 또한 최소 72곡의 찬가, 35곡의 마니피카트, 11곡의 연도, 4(혹은 5)곡의 애가도 작곡했다. 그의 마니피카트 중 하나의 「글로리아」 선율은 오늘날에도 부활절 찬가 「''Victory'' (The Strife Is O'er)」로 널리 사용되고 있다.

그의 마드리갈에 대한 생각은 다소 복잡했다. 1584년에 출판한 ''Canticum canticorum'' (아가서)라는 모테트집 서문에서는 세속적인 가사에 곡을 붙이지 않겠다고 했지만, 불과 2년 후에 세속적 마드리갈집 제2권을 출판했다. 세속적인 텍스트에 곡을 붙인 마드리갈집은 결국 1555년과 1586년에 출판된 두 권이 남게 되었다. 숭고한 텍스트에 곡을 붙인 마드리갈 곡집도 두 권 남았으며, 이는 반종교 개혁 지지자들에게 호평받는 장르였다.

팔레스트리나의 미사곡에는 그의 작곡 양식이 오랜 세월에 걸쳐 발전해 온 궤적이 새겨져 있다. 미사곡 ''Missa sine nomine''는 특히 바흐를 매료시켰다. 바흐는 b단조 미사를 작곡하는 동안 이 곡을 연구하고 직접 연주하기도 했다. 대부분의 미사곡은 1554년부터 1601년 사이에 인쇄된 13권에 수록되어 있으며, 출판되지 않은 7곡은 팔레스트리나 사후에 출판되었다.

「교황 마르첼루스 미사곡」은 팔레스트리나의 가장 중요한 작품 중 하나이다. 6성부용으로 쓰여졌고, 1565년 6월 19일에 가톨릭 교리의 음악적 위치를 논의하는 트렌토 공의회에 참석한 교부들 앞에서 불려졌다고 전해진다[16]. 이 곡은 트렌트 공의회와 관련된 사실과는 다른 일화와 역사적으로 결부되어 왔다. 한스 피츠너의 오페라 『팔레스트리나』도 밑바탕으로 삼은 것으로 유명한 그 이야기는 "이 미사곡은 트렌토 공의회 사람들에게 종교곡의 가사에 폴리포니를 적용하는 것을 엄격히 금지할 필요가 없다는 것을 호소하기 위해 작곡된 것이다"라는 내용이다. 팔레스트리나는 개혁된 교리에 잘 적응하여 간결한 폴리포니 양식에 의한 종교적인 어법의 한 예를 제공하려 했다고 전통적으로 믿어졌다. 또한 팔레스트리나가 받아들인 트렌토 공의회에 의해 정해진 개혁은 가사가 명료하게 들리도록, 그리고 텍스트에 밀접하게 연결된 음악이 되도록 하는 것이었다. 이것은 회의에서 카를로 보로메오와 비텔로초 비텔리 두 추기경이 교황의 교회의 지위를 조정하기 위해 다시 만났을 때 그렇게 원했다고 여겨진다[17].

그러나, 최근의 연구자들에 의해 이 미사곡이 실제로는 폴리포니에 대한 제한을 논의하기 위해 회합을 열기 전, 아마도 10년 가까이 전에 작곡되었다는 것이 증명되었다. 또한, 트렌토 공의회의 사료에 따르면, 교회 음악에 실제로 어떤 제한을 가하거나, 이 건에 관해 공식적인 견해나 규범을 만들거나 하지는 못했다는 것이 판명되었다. 위에 언급한 이야기는, 회의의 의제에 관여하지 않은 자에게 자신의 생각을 말한 회의 참석자가 몇 명 있었고, 그러한 참석자의 비공식적인 견해에서 만들어진 것이다. 이러한 의견이나 소문은 수 세기 동안 픽션 속에서 다루어지고, 종이에 인쇄된 결과, 역사적 사실로서 잘못 대중에게 널리 알려졌다. 팔레스트리나 자신의 작곡 의도는 불분명하지만, 그가 가사를 명료하게 들을 필요성에 대해 신경 썼을 가능성은 있다. 그러나 이것은 반종교 개혁의 방침을 따르려고 한 것은 아니다. 왜냐하면 그런 방침은 존재하지 않기 때문이다. 팔레스트리나의 특징적인 양식은 1560년대부터 그가 죽을 때까지 일관성을 유지한다. 감정을 분출하는 듯한 내용의 텍스트에 대해서도 팔레스트리나가 냉정한 방식으로 작곡하는 것은, 그가 많은 주문을 소화한 결과이거나, 혹은 격렬한 감정 표현이 교회 음악에 어울리지 않는다는 신중한 생각에서 비롯된 결과라는 가설이 제시되지만, 확인되지 않았다.

19세기에는 빅토르 위고나, 어떤 종류의 낭만주의자들이, 이 시대 작가에게 흔한 과장된 표현으로, 팔레스트리나는, 기독교 음악 전체라고는 할 수 없지만, 가톨릭 음악 전체의 아버지라고 썼다. 20세기 초두에는 바티칸이 1903년에 발한 ''motu proprio''에 의해, 팔레스트리나의 작품을 종교 음악 작품의 규범으로 하는 것이 바람직하다고 여겨졌다. 많은 음악가들이, 바티칸의 의도(혹은 이 발령)가 작곡가 로렌초 페로시(Lorenzo Perosi)의 생각을 받아들여 결정된 것이라고 생각했다. 그러나 논리적으로 생각하면, 이 발령은 그레고리오 성가가 가톨릭 교회 안에서 불려져야 한다는 것을 말하는 것이었다. 팔레스트리나는, 동시대의 다른 많은 작곡가들이 그랬던 것처럼, 그레고리오 성가의 선율선(teneur (chant), 예를 들어 「고정 선율」)을, 많은 음악 작품의 기초로 사용했다. 미사에서의 선율의 모방을 반복하는 것이 시대의 관습이었다. 즉, 선율의 모방에 의해 모테트 내지 모테트 부분을 만들어 가는 것이지, 어떤 하나의 선율을 만드는 것은 아니었다.

팔레스트리나가 음악을 세심하게 만들어냈다는 것을 알 수 있는 증거 중 하나는, 불협화음이 되도록 약박에 나타나도록 설계되어 있다는 것이다. 이 기법을 통해 음악의 흐름이 좋아졌으며, 또한, 21세기 현재에는 르네상스 시대 음악의 절대적인 특징이라고 여겨지는 폴리포니에서의 협화음의 유형을 증가시키는 데 성공했다. 또한, 이로 인해 오를란도 디 라소와 함께 조스캥 데 프레에 이은 유럽의 대표적인 작곡가로서의 지위를 얻었다. 오늘날, 대학에서 르네상스 시대의 대위법을 강의할 때, 「팔레스트리나 양식」이 기본으로 취급되는데, 이는 18세기의 작곡가이자 이론가 요한 요제프 푹스의 노력에 기인하는 바가 크다. 푹스는 1725년에 『파르나소스 산으로의 계단』이라는 교과서를 저술하여 팔레스트리나의 작곡 기법을 이론화했다. 푹스는 「대위법의 종류(종별 대위법)」라는 용어를 사용하고, 이 교과서에서, 학생이 엄격한 규칙에 따라 더 많은 성부가 조합되는 과제에 단계적으로 임할 수 있는 일련의 계단을 부과했다. 푹스는 많은 양식상의 오류를 범했지만, 후대의 이론가(크누드 예페센과 R. O. 모리스)에 의해 수정되었다. 팔레스트리나 자신의 음악은 푹스가 언어화한 규칙대로 되어 있는 부분이 확실히 방대하지만, 그러한 규칙에서 자유롭게 벗어난 부분도 그만큼 많다.

참조

[1]

서적

Great Italian and French Composers

Dodo Press

[2]

문서

Giovanni Pierluigi da Palestrina

[3]

웹사이트

Giovanni Pierluigi da Palestrina › Tunes

https://hymnary.org/[...]

[4]

서적

La Vita e le Opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina

[5]

문서

Giovanni Pierluigi da Palestrina: His Life and Times

London: Bodley Head

[6]

서적

The Psalter Hymnal Handbook

http://www.hymnary.o[...]

1998

[7]

문서

Der Stile Antico in der Musik Johann Sebastian Bachs: Studien zu Bachs Spätwerk

Wiesbaden: Franz Steiner Verlag

[8]

서적

Palestrina and the German Romantic Imagination

New York: Cambridge University Press

[9]

서적

Opera and Politics

New York: Yale University Press

[10]

문서

Counterpoint: The Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century

New York: Prentice-Hall, repr. New York: Dover

[11]

서적

Music and Language The Rise of Western Music as Exemplified in Settings of the Mass

Cambridge University Press

[12]

서적

The Routledge Research Companion to Johann Sebastian Bach

https://books.google[...]

Taylor & Francis

2016-11-25

[13]

서적

The Life and Times of Felix Mendelssohn

https://archive.org/[...]

Mitchell Lane Publishers, Inc.

2004-03

[14]

문서

Giovanni Pierluigi da Palestrina: A Research Guide

Routledge Publishing Inc

[15]

웹사이트

Internet Movie Database

https://www.imdb.com[...]

[16]

간행물

Giovanni Pierluigi da Palestrina

http://www.newadvent[...]

The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company

1911

[17]

문서

Dictionnaire de la musique

Paris, Bordas

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com